top of page

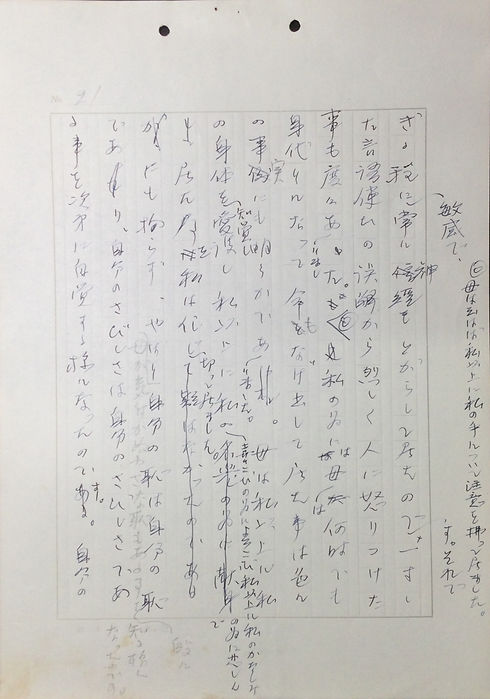

ぎるほどに敏感で、常に神経をとがらしていたのです。ちょっとした言葉使いの誤解から、はげしく人に怒りつけたことも、たびたびありました。母はいわば私以上に、私の手について、注意を払っていました。私のためには、母はいつでも身代わりになって、命もなげ出していたことは、いろいろの事実にも、明らかでありました。母は私以上に、私の身体を知覚し、愛護し、私以上に私の喜びのためによろこび、私以上に私の悲しみのために悲しんでいたことを、私は信じ切っていました。

にもかかわらず、やはり母が気付かぬ小さな恥もあることを、だんだんに知るようになったのです。自分の恥は自分の恥であり、自分のさびしさは、自分のさびしさであることを、しだいに自覚するようになったのです。自分の

bottom of page